北大群馬県人会は2024年2月に出来たばかりの新しい県人会。北大祭で群馬県人のソウルフードである「焼きまんじゅう」を販売するため、発足しました。

「意外と北大には群馬県人がいる」と話すのは同会の佐藤幹さん(工学部3年)と大橋弘典さん(文学部4年)。北海道民にはなじみが薄い群馬の文化について、ざっくばらんに語ってもらいました。

群馬県人会の飲み会(画像は同会が提供)

佐藤 『北大祭で群馬の郷土料理を売りたい』と思い、2024年の2月に発足しました。メンバーは約20人です。

北大には意外と群馬県人がいるので、交流できたらいいなと思います。『隠れ群馬県人』も多いので(笑)。

大橋 群馬県人は北大に年に20人くらい入っています。意外といます。

主な活動は北大内の群馬同士県人の交流と群馬のPRです。今後はチ・カ・ホ(札幌駅前通地下歩行区間)で群馬の物販の販売等をしたいなと考えております。

あと、群馬県には『ぐんま宣伝特派員』という観光大使のような制度があるので、当会の有志で立候補してみようかなと思っています。

大橋 群馬のご当地かるたである「上毛かるた」を県人会で2、3回ほどやりました。上毛かるたの題材は地元の名産品や偉人など、群馬県人にゆかりのあるものばかり。群馬県民なら地域の集まりで絶対にやったことがあります。

――どんな人が入会しているのでしょうか?

佐藤 今のところメンバー全員が群馬県人です。広島のカープのように他県の人でも共通点となりやすいようなものが無いので、現在は群馬県人をメインで集めています。

――佐藤さんはなぜ北海道の大学に来たのですか?

佐藤 北海道という土地にあこがれがありました。ただ、現役生の頃は結局北大に落ちてしまって…一浪の時に再度受けて進学しました。

北大のある札幌は自分の出身地より都会なのに、近くに森や川など自然があることが魅力です。大通公園で常にイベントがやっていて、盛り上がっているのもいいですね。

北大生になってからは北海道内のほぼすべての市町村に行きました。やっぱり自然や食べ物が魅力的だなと思います。

上毛かるた(北大群馬県人会が提供)

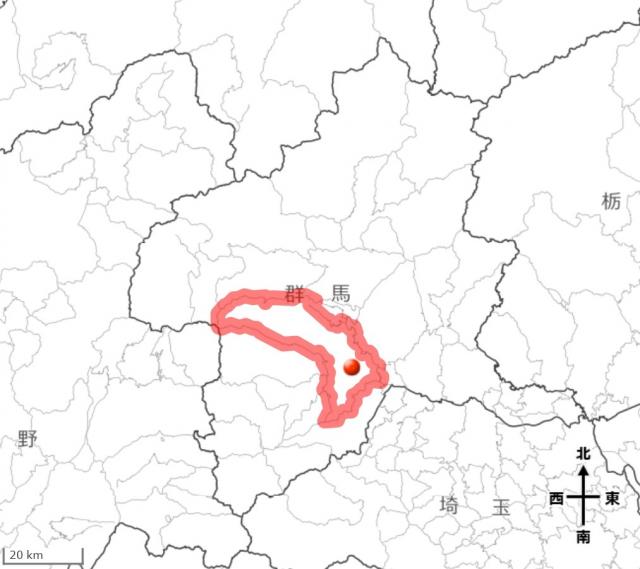

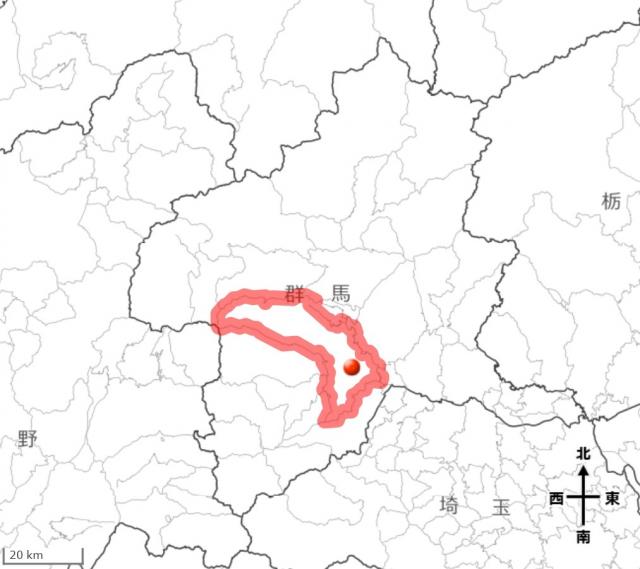

群馬県は「海なし県」(国土地理院地図を改変)

佐藤 北海道の海産物――サケ、ホッケ、ウニなどがおいしいです。群馬県は『海なし県』なので、こっちに来て非常に感動しました。安い回転寿司の全国チェーンでも、北海道の店舗で食べたほうがおいしいです。

プロスポーツのチームが札幌の近くにあるのも魅力です。ファイターズは北広島市のエスコン、レバンガ北海道とコンサドーレは札幌市がホームタウン。気軽にプロスポーツを見に行けてうれしいです。

北海道では、ビアガーデンやビールの文化が盛んですよね。また北大ではジンパ(ジンギスカン・パーティ)も有名です。羊肉ってビールによく合いますよね(笑)。

大橋 確かにおいしい!

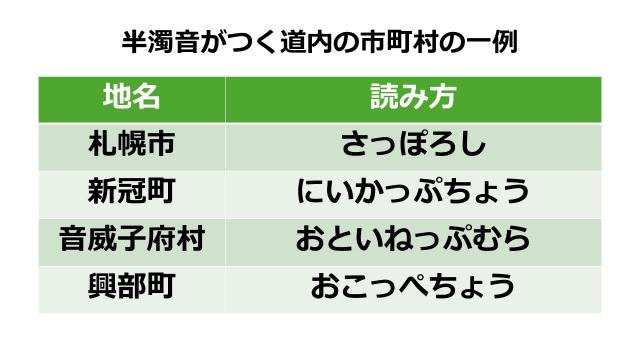

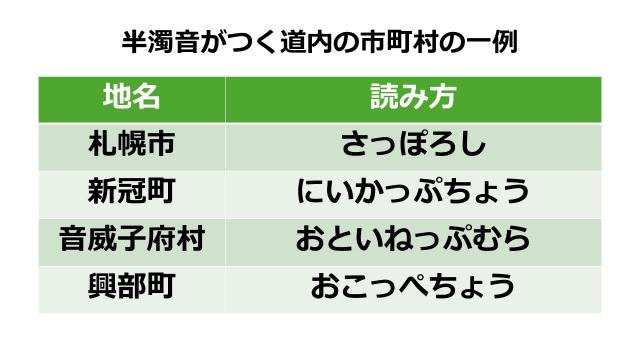

あと北海道の地名の多くが、アイヌ語由来であるのも面白いです。中々、道外だと地名に「ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ(半濁音)」が入っていることはないです(笑)。

大橋 北海道民はあまりバックボーンにこだわりがないなと感じています。家制度や村社会の名残が全くない感じ。

群馬だと『どこの誰?』っていう目で、自分を見られるので。

佐藤 地元だと全然面識のないおじいちゃんが、自分のこと知っている場合もありますよね。北海道だと『医者の子は医者』『農家の子は農家』といった、家業を継ぐべきだといった考えはあまりないような気がします。

あと比較的、道民は温厚だと思います。寒さに加え、豪雪地帯に住んでいるので忍耐力が培われているのかなと思います。

半濁音がある北海道の地名の一例

左から佐藤さん、大橋さん

大橋 高校生の頃から地域づくりをやっていたこともあり、現在は北大の文学部地域科学研究室で農村地理学を学んでいます。

北海道は過疎化が進んでいる市町村も多く、北大は研究の対象地が近くなので自分に向いてる大学だと思います。

――大橋さんがしていた地域づくりとはどのような取り組みなのですか?

大橋 具体的にいうと、地域づくりを通した青少年育成です。

群馬にはそこまで大学がたくさんないので、大学進学を機に若者が県外に流失する状況があります。さらに学生は学校と自宅の往復で、地域との関わりが少なくなりがち。そんな状況を打開できないかと思い、色々と活動していました。

実際、活動を通して『自分で何か地域のためにできないか』と思い市役所に務めた人もいますし、私自身も地域研究をするために北大に進学しました。

佐藤 大橋さんのお話を聴いて思ったことがあるのですが…。地元で育ったことについて自分の人生の位置づけを考えることで、地域の特色を生かしたモノ・コトができるのではないかと感じます。

特に北海道は群馬とは環境がぜんぜん違うので、私もより強く地元について考えるようになりました。

大橋 県外に出てしまった群馬県人が群馬に最終的に群馬に戻ってくる必要はありません。ですが、別の場所で就職して悩んで人生の意味を見失ってしまったとしても、自分の出身地がセーフティーネットになれば良いなと思います。

あと群馬県人会としては、せっかく北海道で活動しているので何かしら爪痕を残したいなと考えています。

草津温泉(北大群馬県人会が提供)

北海道の冬は雪が多くて、自転車が使えない…

佐藤 私の住んでいた地域では冬でも雪が積もらず、自転車に乗れました。なので北海道は雪が多いので、移動が大変です。

大橋 群馬と言っても山間部ではかなり雪が積もる地域もあります。

私の住んでいる沼田も山間部にあり坂が多いです。そのため、自転車に乗っている人は少なめでした。

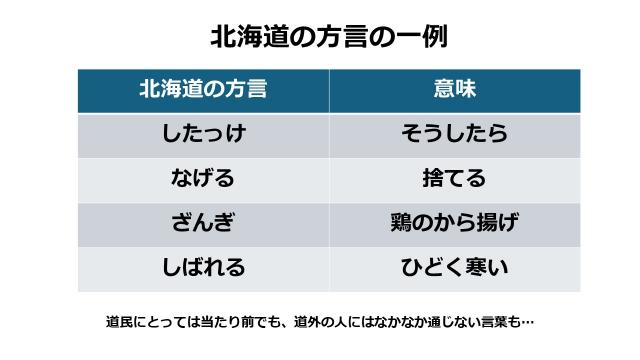

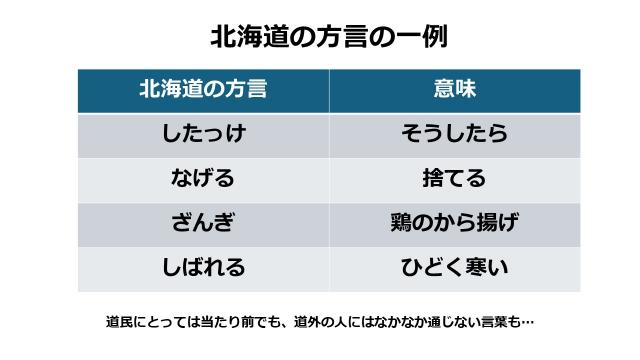

ちなみに北海道弁の「なげる」と沼田で使う「ぶちゃる」は、どっちも意味が「捨てる」なので、意味が近いのかなと思います。「ぶちゃる」はお年寄りだけでなく若い世代でも使っています。

群馬だと、方言以外にも言葉のイントネーションが標準語と違う場合もありますね。例えば果物の「いちご」。標準語は「ち」を強く発音しますが、群馬県人は「い」を強く発音します。

佐藤 群馬県の県庁所在地「前橋(まえばし)」もそうですよね。標準語では「え」を強調しますが、群馬県人はどの部分も強調せずに発音します。

道民じゃないと中々理解できない方言もある…

焼きまんじゅう

佐藤 1つ目は焼きまんじゅう。何にも入ってない肉まんにみそだれをつけて焼きます。群馬県人はみんな好きです。

味はみたらしのしょっぱいバージョンを想像してもらえればと思います。肉まんの生地だから、食感はだんごより柔らかいです。

大橋 脳から涙が出るくらいおいしい(笑)。

佐藤 群馬には町中に普通に焼きまんじゅう屋さんがあります。なので高校の下校の際に良く買って食べていました。お祭りの時にも焼きまんじゅう屋さんが普通に出店しています。

群馬県人はおやつ感覚で食べることが多いです。ポテトチップスを食べる頻度で、焼きまんじゅうを食べます(笑)。

みそパンは地元では学校給食で提供されるほどメジャーな食べ物。普通の菓子パンの生地とは違います。味もおいしいです。

――北大祭の企画についても教えてください

大橋 2024年の北大祭で、群馬県人会は焼きまんじゅうを販売します。生地とタレは老舗の「ほたかや」に送ってもらったものを使い、祭りの会場で自分たちで焼きます。

なじみがない人でも一度でいいので味わってもらえたらと思います。きっとやみつきになります!

みそぱん フリアンパン洋菓子店のホームページ(https://friand.co.jp/misopan/)より

水沢うどん

大橋 群馬は国内のこんにゃくの約9割を生産するほどこんにゃくが有名。

また群馬は小麦粉の文化圏です。関東平野の北部、赤城山の麓では小麦粉の生産が盛んです。

讃岐(さぬき)うどん=香川県=や稲庭うどん=秋田県=と並ぶ、日本3大うどんの水沢うどんもあります。さらに同じうどんでも群馬には、麺の幅が広い「ひもかわうどん」があったり、高崎はパスタの街だったりします。

あと群馬の農産物は北海道に負けていないと思います。

沼田の「天狗印枝豆」が特におすすめです。普通のエダマメの塩ゆでを居酒屋で食べても、あまり味がしないじゃないですか。しかし天狗印枝豆は、エダマメ本来の味が口に広がります。

全国的に有名な下仁田ネギは、もちろんおいしい。そしてプレミア価格がついています。とはいえ、育てる期間が普通のネギより長いので、農家は儲からないと言われています。

一般の人向けには価格がお手頃な「沼須ねぎ」が沼田にあり、おすすめです。

佐藤 「大村うどんそば店」は行きつけです。ソースカツ丼が好きです。なんだかんだ幼稚園児の頃から通っています。

あとイタリアンレストランの「デルムンド」。「ハンブルジョア」というメニューがおすすめです。ハンバーグとミートソース・スパゲティが一緒に食べられる豪勢な料理です。

大橋 私のおすすめが沼田の「そばグルメ花咲」です。片品の方で店をやっていた人が沼田に店を開いてできたのがこのお店。そば粉は片品産を使っていておいしいです。また、山菜やマイタケの天ぷらもおすすめです。

カフェ・ド・プランタンも思い出の店です。私が通っていた高崎高校(通称 たかたか)だと、部活の先輩が新入生をこの店に連れて行き、「たかたかスぺシャル」を食べさせます。そしてこの「たかたかスペシャル」、かなり辛いことで有名でして…ただ、私は辛い物好きなので大丈夫でしたが(笑)。

大橋 やはり「テイキセン」でしょうか。

佐藤 そうですね。あれはまさに合戦です。

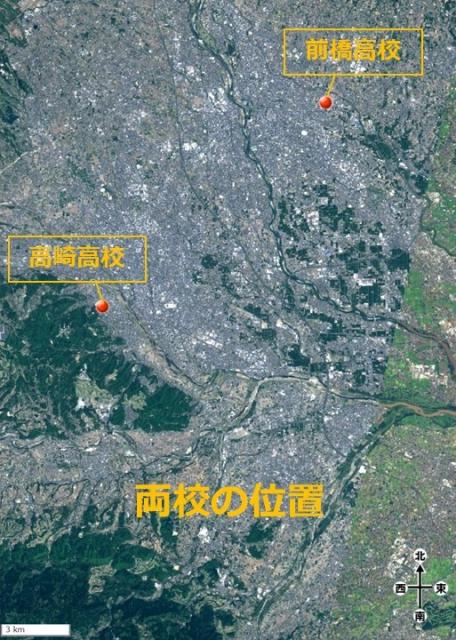

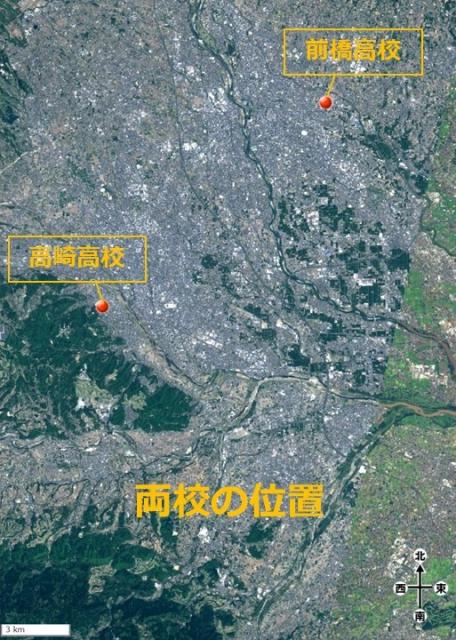

大橋 佐藤君は前橋高校出身で、私は高崎高校出身で、両校とも男子校です。そして両校合同の「定期戦」という歴史のある体育祭があります。

この定期戦は普通の高校の体育祭とはまったく様子が違い、応援をする際に両陣営がかなり怒鳴り合うんですよ(笑)。前橋高生は体育着が白色なので「白豚」と、高崎高生は学校が観音山の麓にあるので「山猿」と罵られます。

定期戦が行われる前は両校の生徒たちが利根川の両岸に対峙し、石を投げあっていたといいます。それがあまりにも危険なため、定期戦が開催されるようになったようです。

とはいえその後、幾度も競技内容等に変更があったようです。騎馬戦があった頃は、終わった後に毛と血痕が辺りにあったそうです。騎馬戦もあまりに危険と判断されて、競技から除外されたとか。

前橋高校と高崎高校の位置(国土地理院地図を改変)

高崎市の位置と群馬交響楽団がある高崎芸術劇場の位置(国土地理院地図を改変)

佐藤 高崎は県庁所在地ではないですが、群馬交響楽団というプロのオーケストラがあります。また、群馬県人が3Bと呼ぶ「BOØWY」「BUCK-TICK」「back number」は、全国的に知名度が高いです。

個人的な話ですが、おばあちゃんが氷室京介と同じピアノ教室に通っていましたし、中学生の時の先生がback numberのメンバーと同級生だったそうです。

群馬県出身の北大生が集まり、新たに2024年に発足した県人会。北大祭での焼きまんじゅう販売に向け、日々準備を進めている。

公式X(旧ツイッター):https://twitter.com/HokudaiGunma

公式Instagram:https://www.instagram.com/hokudaigunma?igsh=MWxweDVyZWM1dGxvbA==

群馬県人会の飲み会(画像は同会が提供)

佐藤 『北大祭で群馬の郷土料理を売りたい』と思い、2024年の2月に発足しました。メンバーは約20人です。

北大には意外と群馬県人がいるので、交流できたらいいなと思います。『隠れ群馬県人』も多いので(笑)。

大橋 群馬県人は北大に年に20人くらい入っています。意外といます。

主な活動は北大内の群馬同士県人の交流と群馬のPRです。今後はチ・カ・ホ(札幌駅前通地下歩行区間)で群馬の物販の販売等をしたいなと考えております。

あと、群馬県には『ぐんま宣伝特派員』という観光大使のような制度があるので、当会の有志で立候補してみようかなと思っています。

上毛かるた(北大群馬県人会が提供)

大橋 群馬のご当地かるたである「上毛かるた」を県人会で2、3回ほどやりました。上毛かるたの題材は地元の名産品や偉人など、群馬県人にゆかりのあるものばかり。群馬県民なら地域の集まりで絶対にやったことがあります。

――どんな人が入会しているのでしょうか?

佐藤 今のところメンバー全員が群馬県人です。広島のカープのように他県の人でも共通点となりやすいようなものが無いので、現在は群馬県人をメインで集めています。

――佐藤さんはなぜ北海道の大学に来たのですか?

佐藤 北海道という土地にあこがれがありました。ただ、現役生の頃は結局北大に落ちてしまって…一浪の時に再度受けて進学しました。

北大のある札幌は自分の出身地より都会なのに、近くに森や川など自然があることが魅力です。大通公園で常にイベントがやっていて、盛り上がっているのもいいですね。

北大生になってからは北海道内のほぼすべての市町村に行きました。やっぱり自然や食べ物が魅力的だなと思います。

群馬県は「海なし県」(国土地理院地図を改変)

佐藤 北海道の海産物――サケ、ホッケ、ウニなどがおいしいです。群馬県は『海なし県』なので、こっちに来て非常に感動しました。安い回転寿司の全国チェーンでも、北海道の店舗で食べたほうがおいしいです。

プロスポーツのチームが札幌の近くにあるのも魅力です。ファイターズは北広島市のエスコン、レバンガ北海道とコンサドーレは札幌市がホームタウン。気軽にプロスポーツを見に行けてうれしいです。

北海道では、ビアガーデンやビールの文化が盛んですよね。また北大ではジンパ(ジンギスカン・パーティ)も有名です。羊肉ってビールによく合いますよね(笑)。

大橋 確かにおいしい!

半濁音がある北海道の地名の一例

あと北海道の地名の多くが、アイヌ語由来であるのも面白いです。中々、道外だと地名に「ぱ・ぴ・ぷ・ぺ・ぽ(半濁音)」が入っていることはないです(笑)。

大橋 北海道民はあまりバックボーンにこだわりがないなと感じています。家制度や村社会の名残が全くない感じ。

群馬だと『どこの誰?』っていう目で、自分を見られるので。

佐藤 地元だと全然面識のないおじいちゃんが、自分のこと知っている場合もありますよね。北海道だと『医者の子は医者』『農家の子は農家』といった、家業を継ぐべきだといった考えはあまりないような気がします。

あと比較的、道民は温厚だと思います。寒さに加え、豪雪地帯に住んでいるので忍耐力が培われているのかなと思います。

左から佐藤さん、大橋さん

大橋 高校生の頃から地域づくりをやっていたこともあり、現在は北大の文学部地域科学研究室で農村地理学を学んでいます。

北海道は過疎化が進んでいる市町村も多く、北大は研究の対象地が近くなので自分に向いてる大学だと思います。

――大橋さんがしていた地域づくりとはどのような取り組みなのですか?

大橋 具体的にいうと、地域づくりを通した青少年育成です。

群馬にはそこまで大学がたくさんないので、大学進学を機に若者が県外に流失する状況があります。さらに学生は学校と自宅の往復で、地域との関わりが少なくなりがち。そんな状況を打開できないかと思い、色々と活動していました。

実際、活動を通して『自分で何か地域のためにできないか』と思い市役所に務めた人もいますし、私自身も地域研究をするために北大に進学しました。

草津温泉(北大群馬県人会が提供)

佐藤 大橋さんのお話を聴いて思ったことがあるのですが…。地元で育ったことについて自分の人生の位置づけを考えることで、地域の特色を生かしたモノ・コトができるのではないかと感じます。

特に北海道は群馬とは環境がぜんぜん違うので、私もより強く地元について考えるようになりました。

大橋 県外に出てしまった群馬県人が群馬に最終的に群馬に戻ってくる必要はありません。ですが、別の場所で就職して悩んで人生の意味を見失ってしまったとしても、自分の出身地がセーフティーネットになれば良いなと思います。

あと群馬県人会としては、せっかく北海道で活動しているので何かしら爪痕を残したいなと考えています。

北海道の冬は雪が多くて、自転車が使えない…

佐藤 私の住んでいた地域では冬でも雪が積もらず、自転車に乗れました。なので北海道は雪が多いので、移動が大変です。

大橋 群馬と言っても山間部ではかなり雪が積もる地域もあります。

私の住んでいる沼田も山間部にあり坂が多いです。そのため、自転車に乗っている人は少なめでした。

道民じゃないと中々理解できない方言もある…

ちなみに北海道弁の「なげる」と沼田で使う「ぶちゃる」は、どっちも意味が「捨てる」なので、意味が近いのかなと思います。「ぶちゃる」はお年寄りだけでなく若い世代でも使っています。

群馬だと、方言以外にも言葉のイントネーションが標準語と違う場合もありますね。例えば果物の「いちご」。標準語は「ち」を強く発音しますが、群馬県人は「い」を強く発音します。

佐藤 群馬県の県庁所在地「前橋(まえばし)」もそうですよね。標準語では「え」を強調しますが、群馬県人はどの部分も強調せずに発音します。

焼きまんじゅう

佐藤 1つ目は焼きまんじゅう。何にも入ってない肉まんにみそだれをつけて焼きます。群馬県人はみんな好きです。

味はみたらしのしょっぱいバージョンを想像してもらえればと思います。肉まんの生地だから、食感はだんごより柔らかいです。

大橋 脳から涙が出るくらいおいしい(笑)。

佐藤 群馬には町中に普通に焼きまんじゅう屋さんがあります。なので高校の下校の際に良く買って食べていました。お祭りの時にも焼きまんじゅう屋さんが普通に出店しています。

群馬県人はおやつ感覚で食べることが多いです。ポテトチップスを食べる頻度で、焼きまんじゅうを食べます(笑)。

みそぱん フリアンパン洋菓子店のホームページ(https://friand.co.jp/misopan/)より

みそパンは地元では学校給食で提供されるほどメジャーな食べ物。普通の菓子パンの生地とは違います。味もおいしいです。

――北大祭の企画についても教えてください

大橋 2024年の北大祭で、群馬県人会は焼きまんじゅうを販売します。生地とタレは老舗の「ほたかや」に送ってもらったものを使い、祭りの会場で自分たちで焼きます。

なじみがない人でも一度でいいので味わってもらえたらと思います。きっとやみつきになります!

水沢うどん

大橋 群馬は国内のこんにゃくの約9割を生産するほどこんにゃくが有名。

また群馬は小麦粉の文化圏です。関東平野の北部、赤城山の麓では小麦粉の生産が盛んです。

讃岐(さぬき)うどん=香川県=や稲庭うどん=秋田県=と並ぶ、日本3大うどんの水沢うどんもあります。さらに同じうどんでも群馬には、麺の幅が広い「ひもかわうどん」があったり、高崎はパスタの街だったりします。

あと群馬の農産物は北海道に負けていないと思います。

沼田の「天狗印枝豆」が特におすすめです。普通のエダマメの塩ゆでを居酒屋で食べても、あまり味がしないじゃないですか。しかし天狗印枝豆は、エダマメ本来の味が口に広がります。

全国的に有名な下仁田ネギは、もちろんおいしい。そしてプレミア価格がついています。とはいえ、育てる期間が普通のネギより長いので、農家は儲からないと言われています。

一般の人向けには価格がお手頃な「沼須ねぎ」が沼田にあり、おすすめです。

佐藤 「大村うどんそば店」は行きつけです。ソースカツ丼が好きです。なんだかんだ幼稚園児の頃から通っています。

あとイタリアンレストランの「デルムンド」。「ハンブルジョア」というメニューがおすすめです。ハンバーグとミートソース・スパゲティが一緒に食べられる豪勢な料理です。

大橋 私のおすすめが沼田の「そばグルメ花咲」です。片品の方で店をやっていた人が沼田に店を開いてできたのがこのお店。そば粉は片品産を使っていておいしいです。また、山菜やマイタケの天ぷらもおすすめです。

カフェ・ド・プランタンも思い出の店です。私が通っていた高崎高校(通称 たかたか)だと、部活の先輩が新入生をこの店に連れて行き、「たかたかスぺシャル」を食べさせます。そしてこの「たかたかスペシャル」、かなり辛いことで有名でして…ただ、私は辛い物好きなので大丈夫でしたが(笑)。

前橋高校と高崎高校の位置(国土地理院地図を改変)

大橋 やはり「テイキセン」でしょうか。

佐藤 そうですね。あれはまさに合戦です。

大橋 佐藤君は前橋高校出身で、私は高崎高校出身で、両校とも男子校です。そして両校合同の「定期戦」という歴史のある体育祭があります。

この定期戦は普通の高校の体育祭とはまったく様子が違い、応援をする際に両陣営がかなり怒鳴り合うんですよ(笑)。前橋高生は体育着が白色なので「白豚」と、高崎高生は学校が観音山の麓にあるので「山猿」と罵られます。

定期戦が行われる前は両校の生徒たちが利根川の両岸に対峙し、石を投げあっていたといいます。それがあまりにも危険なため、定期戦が開催されるようになったようです。

とはいえその後、幾度も競技内容等に変更があったようです。騎馬戦があった頃は、終わった後に毛と血痕が辺りにあったそうです。騎馬戦もあまりに危険と判断されて、競技から除外されたとか。

高崎市の位置と群馬交響楽団がある高崎芸術劇場の位置(国土地理院地図を改変)

佐藤 高崎は県庁所在地ではないですが、群馬交響楽団というプロのオーケストラがあります。また、群馬県人が3Bと呼ぶ「BOØWY」「BUCK-TICK」「back number」は、全国的に知名度が高いです。

個人的な話ですが、おばあちゃんが氷室京介と同じピアノ教室に通っていましたし、中学生の時の先生がback numberのメンバーと同級生だったそうです。

群馬県出身の北大生が集まり、新たに2024年に発足した県人会。北大祭での焼きまんじゅう販売に向け、日々準備を進めている。

公式X(旧ツイッター):https://twitter.com/HokudaiGunma

公式Instagram:https://www.instagram.com/hokudaigunma?igsh=MWxweDVyZWM1dGxvbA==

野中直樹

学生ライター

数学を学ぶ北大生。グルメやグッズ、研究など北大のニュースならどんな話題でも取材します。